三村の発表スライド

三村の発表原稿

スライド① 訪問・デイ・リハビリ・病棟で終末期を支える

-多機能事業を行う有床診療所の取り組みからみえてきたもの-

皆さん、こんにちは。

房総半島の南端、海沿いのお花畑で有名な、千葉県の千倉から参りました、花の谷クリニックの看護師、三村です。

スライド② 当院は、内科外来と緩和ケア病棟をもつ有床診療所です。

外来の1日平均来院数は約60件で、子供からお年寄りまで、内科一般を扱います。

スライド③ 病棟は10室14床あり、がん末期に限らず、緩和ケアを必要とする全ての疾患の方に利用していただいています。

また、障害者自立支援法に基づく短期入所事業所の許可を受け、病棟の1床で、医療ニーズの高い障害児・障害者のショートステイを受け入れています。

スライド④ 当院はまた、在宅支援診療所でもあります。訪問診療、訪問看護を行うとともに、

スライド⑤ 介護保険の居宅介護支援事業、デイケア、療養通所介護、基準該当の障害者デイサービスを行っています。

スライド⑥ スタッフは、3人の医師と24人の看護師、介護職。今年5月からは、新たに理学療法士と鍼灸師が加わり、外来、病棟、在宅の患者さんへのリハビリテーションを開始しました。

こうした多職種のスタッフが、日々奮闘する中から感じ取ってきた終末期ケアに対する思いを、日常のひとこまと、その時々の患者さんの姿を思い出しながら、ご報告させていただきたいと思います。

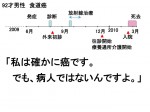

スライド⑦ ある患者さんが、私にこう言いました。

「私は確かに癌です。でも、病人ではないんですよ。」

92才の男性。のどのつかえと嘔吐の症状で総合病院を受診し、食道がんと診断されましたが、治療は受けずに退院していました。自宅に近い当院に通院しながら、必要なときは介護サービスを利用して自宅療養を続けることになり、ケアマネージャーとして始めてご自宅を訪問した時に、穏やかだけれど強い口調で話された言葉でした。

一見矛盾するこの言葉の意味を、私は理解したつもりでいました。しかし、ご家族から「どうしても外出しなければならず、一人で置いていくのは心配」と相談を受けた時、私は迷わず、ヘルパーに食事中の見守りを依頼していました。

つまり、食道がんの彼が、のどにつかえないよう細心の注意をはらって食事している姿を、そばでじっと見ていてください、という依頼です。・・・といった感じでしょうか。

訪問したヘルパーからは、すぐに報告がありました。「話し好きで、たくさん話をしてくれるが、後で食べるからと言って訪問中に食事をしてくれない。」私は、ケアがかみ合わないもどかしささえ感じていました。

診断から約半年、症状緩和のために行った放射線治療により、食道の通過障害は改善されていましたが、体力の低下が目立っていました。好きだった入浴が困難になり始めたことを期に、療養通所介護の利用を開始すると、いつもにこやかに微笑んでいる認知症の女性を見て、彼が久しぶりにデッサンを始めました。

スライド⑧ 若い頃は画家になりたかったという彼の家には、いたるところに作品が置いてありましたが、最近は全く筆をとっていませんでした。さらに、同年代の男性と軍隊時代の話が弾み、軍歌を歌ったら、思いのほか大きな声が出て自分でもビックリした、と言って笑いました。

そこには、病人ではない本当の彼の姿があるように見えました。

「癌ではあるが、病人ではない」 彼がこの言葉で伝えたかった本当の意味が、ストンと理解できた瞬間でした。

この絵は、そのときに彼が描いたデッサンです。

スライド⑨ 次に、肺癌で脳転移があった72才の男性とのお話です。

彼は、話し好きでユーモアがあり、面倒見のよい人柄でした。

前医で脳腫瘍の摘出術を受けたあと自宅生活を送っていましたが、発症から約8ヶ月、腫瘍の増大にともなう失禁や見当識障害、歩行障害が悪化し、当院に入院となりました。

しかし、入院後に服用を開始したイレッサが著効を示し、軽い見当識障害はあるものの歩行が可能になり、次第に元来の性格を発揮し始めていました。スタッフとの会話や院内イベントへの参加、デイ利用者との交流などを楽しんではいましたが、次第に、入院生活の長い1日をもてあますようになりました。入院から3ヶ月が経過していました。

より充実した生活を送れる場所は、本当に病院なのだろうか?

いろいろと検討した結果、グループホームに入居することになった彼は、他の入居者と積極的に会話し、あれこれと面倒を見、「施設の人気者だよ」と、外来で自慢げに報告していました。

入居後8ヶ月を過ぎた頃から、次第に活動性が低下して傾眠がちになり、再び当院に入院しました。終末期をどこで迎えるか?家族や施設職員との話し合いの末、彼はグループホームに戻りました。施設の職員と連日のように連絡を取りながら、随時、訪問診療と訪問看護を行い、まるで自宅にいるかのように、大勢の家族や職員に見守られるなかで、彼は最期を迎えました。

最近では、自宅か入院かという選択肢の他に、グループホームや小規模多機能施設で過ごされる方も目立つようになました。当院から施設に、訪問診療や訪問看護をする機会も増えています。

他の利用者もいる中で、こうした施設が、不安定な病状の方を受け入れることが困難なのは容易に察しがつきます。しかし、今回、家族に入院という選択を勧めることなく、施設での看取りができた一因には、医療のバックアップだけでなく、それまでの彼の言葉や、輝きの表情そのものが残像となって、終末期を支える人たちに力を与えてくれたからと信じたいと思います。

スライド⑩ ここで、5月から始動しているリハビリテーションの近況についてもお伝えしたいと思います。

これは、入院中の患者さんと、足指じゃんけんをしているところです。

2005年に大腸がんの診断を受けた85歳の女性。前医での手術、化学療法、放射線治療から4年が経過したあと、ソ径リンパ節への転移で歩行困難、寝たきりとなり、7か月前から当院に入院しています。下肢の痛みと浮腫が強く、足を動かすことはおろか、最小限の体位交換しか許してくれませんでした。

この足でじゃんけんができるとは! 私たちも驚きました。

スライド作成のために写真を撮らせていただくと、「私にも見せて」と言いました。「自分では足の先が見えないの。ちゃんとに動いているかしら」と、自分の足をいとおしそうに見つめる姿が、とても印象的でした。

緩和ケアの中でのリハビリの位置づけは、当院でもまだ手探りの状態です。

しかし、体に触れて、体と前向きに取り組もうとする姿勢は、患者自身が自分の体に目を向け、自分の体をいとおしむ気持ちへとつながっているように感じるシーンでした。

また、病棟にリハビリスタッフが入ることで、患者さんがベッドや病室から離れる機会が増えました。病室を出るということ、庭先で四季の移ろいを感じたり、あたりまえの、何気ない日常を感じる機会が増えることは、気分転換という言葉以上の効果や、精神の安定につながると感じています。

スライド⑪ 最後に、

終末期は死に向かうだけの時期ではない。日々の関わりの中で、私たちは一人ひとりの「人となり」に触れ、新たな発見や、喜びや、満足をともに感じてきました。

たとえ終末期であっても、病はその人の一部であって、決して全部ではない。

患者としての一面だけではなく、様々な個性を持ったひとりの人として、「日々を生きる」という視点を忘れず、その生の部分に積極的に関わることが、終末期ケアには重要であると実感しています。

スライド⑫ その人が輝いている一瞬一瞬を積み重ねていくこと。

それが、一人ひとり異なる終末期を支えることにつながり、それはまた、終末期を支える私たちにとっても、大きな力になると考えます。

才村の報告

鍼灸師:才村雅志

伊藤の報告

〈1日目〉

1) オープニングは、鳥取の劇団「鳥の劇場】の皆さんによる、神話から『はだかのうさぎのちいさいいき』の舞台から始まった。今回の大会長の徳永進先生の、この研究会全体を2日間続く壮大な舞台に見立ててしまおうという遊び心を感じさせる幕開けだった。患者、看護師、患者家族に扮した人びとが重層的に織りなす台詞劇の一句一句が、思いのほか聞きごたえのあるものであり、私たちの臨床の現場を浮かび上がらせてくれるものであったと思う。

2) 続いて、私は、向谷地生良による「べてるの家の非援助論」の公演を聞きにいった。向谷地さんの公演には、いつもべてるの家の住人たちがいっしょと聞いていたが、今回も、統合失調症の女性と、ギターの弾き語りでべてるの活動を紹介する男性患者さんが同行しており、向谷地さんが司会進行役をしながら、主に女性患者さんが自身の病気の歩みを振りかえって話をされた。その女性患者の語りを聞きながら、精神疾患に対する医療的アプローチが、疾患をかかえるその人の生活に如何にコミットしないものかということを感じさせられた。べてるの非援助論は、疾患と闘って疾患を治すことを全く視野にいれず、べてるの住人をそのまま丸ごと受け入れることにつながっている。そのことによって、疾患とともにその人らしく生活することが可能になり、疾患は病であってもその人の健康的生活を害するものでないようである。疾患を治すことを目的とする従来の医療的アプローチの分の悪さを感じざるをえない。認知行動療法と呼ばれるこのべてる的アプローチは、治らない進行がんをかかえて生きるということに対しても、大きな力になり得るのではという関心がある。

3)訪問・デイ・リハビリ・病棟で終末期を支える

−多機能事業を行う有床診療所の取り組みからみえてきたもの−

と題しての三村さんの話は、とても聞きやすい発表であったと思う。時間が押していて、会場から自由なディスカッションを引き出せる場の雰囲気になっておらず、質疑応答にならなかったのは少し残念であったが、聞いてくださった人には、賛同を得られる話の内容であったと感じた。

・・・終末期は死に向かうだけの時期ではない。日々の関わりの中で、私たちは一人ひとりの「人となり」に触れ、新たな発見や、喜びや、満足をともに感じてきました。

たとえ終末期であっても、病はその人の一部であって、決して全部ではない。

患者としての一面だけではなく、様々な個性を持ったひとりの人として、「日々を生きる」という視点を忘れず、その生の部分に積極的に関わることが、終末期ケアには重要であると実感しています。その人が輝いている一瞬一瞬を積み重ねていくこと。それが、一人ひとり異なる終末期を支えることにつながり、それはまた、終末期を支える私たちにとっても、大きな力になると考えます。・・・

〈2日目〉

4)トマトスープの試食

夏の冷たいスープで、あっさりとしたのど越しでしたが、トマトのおいしさが、玉葱、セロリ、ニンニクの風味がうまく調和した中に、しっかり伝わってきました。

講演 辰巳 芳子 「いのちのスープ」

1924年生まれ、86才の料理研究家辰巳芳子さんの言説は重厚で、しかもチャーミングでした。

5)シンポジウム「ケアが生まれる」 田村恵子 秋山 正子 川島 みどり

1931年生まれ、79才の川島みどりさんが登場すると、田村恵子さんも秋山正子さんもまだ中堅と言えないくらいこれからの人に見えてしまいました。

川島みどりさんの提唱する日本の看護師発の世界語「TE-ART」。手のアートである「手当て」は万国共通の看護の原点と。そして話されたことは、専門領域の看護師の必要性を求めながら、一方、看護とは何か?、看護の独立性とは? と今繰り返し問われていることへの、ゆるぎない回答であると思われた。

6)市民公開講座「死を包む言葉」

谷川 俊太郎 よしもと ばなな

玄侑 宗久 徳永進

4人の発言が言葉のキャッチボールで続いて行きながら、どの方の話も聞き応えがありました。

「信じる」「信じない」で言えば、「信じない」と玄侑さん。仏教でいう地獄も極楽も遠すぎる世界で、死と生はもっと近い距離に考えていいと。

立ち会い出産を経験して、これはまいった、するんじゃなかった、生まれてくるときを他人見せるものじゃないと思った。死んでゆくときも同じじゃないか、誰にもみられたくないと思うという、よしもとばななさんの発言など、心に残っています。

これは、辰巳さんが以下のように語ったこととも通底するように思いました。

・・・死というのは誰も悲しむべきでない。死は決して悪いことではないと思うと、ほんとう、痛みも苦しみも半分になるわね。怖れも。悪いことじゃないですよ、死んでいく自分を客観的に見てね、ああ、一つひとつ閉じていく、ああ、閉じていくんだなあ、これでいいんだなあ…と思っているのと、そうじゃないのと大違いよ。それはね、看護人もしっかりとそれは持つべきですね。いのちのいわゆる様式というものを。で、たじろがないことだと思う。それはもう、介護のね、看護のね,私は最大の要点だと思うな。

医師:伊藤真美

三村の報告

研究会のサブタイトルは「いのちのおわりにみみをすます」

この言葉が‘いいなぁ~’と思った。わたしは感覚で物事をとらえる傾向にある。

そして、会の始まりが劇団「鳥の劇場」の舞台。これにやられてしまった。

今回の大会の中で一番といっていいくらい、私にとっては心に強く響く舞台だった。

演劇「はだかのうさぎのちいさいいき」

舞台の中央にベッドに横たわる患者とそれを囲む家族。そこに大きな袋を抱えた大国主命が静かにやってきて、その袋を広げる。中には黄色い粉。黄色い粉は蒲の穂のホクホクとした花粉で、いろいろな薬効があるという。大国主命は舞台の端に静かに立っている。

そして、様々なシチュエーションで、入れ替わり立ち替わり、患者の、家族の、医療者の言葉が重ねられていく。

最後に、虫の息をしていた患者がふっと立ちあがって黄色い粉の上に座る。上からはらはらと黄色い粉が降り注ぐ。静かに立っていた大国主命がおもむろに声をあげる。

「うさぎさん。怖くはありませんよ。私がいっしょに行きましょう…。」

何にやられてしまったのか? わからない。

苦しみがふっと途切れた瞬間、私にも「うさぎさん」と大国主命が迎えに来てくれるだろうか?

そんな死を期待する。

2番目に印象的だった、というかおもしろかったのは、

谷川俊太郎・玄侑宗久・よしもとばなな・徳永進氏の対談「死を包む言葉」

「死」に関するそれぞれのトークの中で、私の印象に残った部分は、「犬はひとりで立派に死んでいった」谷川氏、「生まれることと死ぬことは、実はそんなに違わないんじゃないかと…」「ふつうのひとがふつうにいるってすごい」よしもと氏、「‘たまきはる’命、その反対は‘たまげる’」「仏教ではたましいはひとつの大きなかたまり。死んでも‘わたし’が残ると考えるのがそもそもの間違い」玄侑氏、「長年死んでゆく人をみてると、まだ死なないって人がわかる」徳永氏。

抄録集に載っていた玄侑氏の言葉とその声に惚れてしまった。

「カエルを熱湯の中に入れると、当然のことながらポンと跳ね出てしまう。しかし、水のうちに鍋か何かに入れておいて火をつけてその水を温めると、自分の体温を変えて適応しながら、飛び跳ねることもなくそのうちお湯の中で煮えてしまう。死とはそういうものじゃありませんか…」

徳永氏のひょうひょうとした姿と目の付けどころのおもしろさにひかれ、もっと知りたいと思った。

そして、勉強きらい、読書しない、の私が、めずらしく立て続けに4冊も本を読んでいる…。

テレビで見た細谷亮太先生は泣いていた。優しい語り口と、子供の死に泣いているお医者さん…

「いいなぁ~」とその時に思った。(何しろ私は感覚優先なので)

「子供の死から教えられるもの」生細谷氏にお会いしたい。これはぜひ聞きたいと思ったが、自分の発表枠と重なって、一部しか聞けなかったので少し残念。

「子どもは笑っていなければならない人だから」大人だってそうだと思った。

「子どもの日常に驚かされることがたくさんある。」病棟の日常を密着したテレビ番組の一部、同じ病室で5ヶ月間を過ごした同じ6歳の男の子。ひとりは寝たきりで目の見えない終末期、ひとりは歩けない子。歩けない子が「いっしょに絵本をきく?」と誘う。「いろんな動物が出てくるのと、おもしろいうさぎの話と、どっちにする?」相手は目が見えない子である。「じゃあ、そっちに行くね」「うん、気をつけて来てね」相手は歩けない子である。誰が教えたわけでもないのに、お互いを思いやるきもちがしっかりと芽生えていることの不思議と反省…。

医者になって最初に子どもの死を迎えたとき、ただ茫然と立ち尽くしていたという。しかし、後年、その子の母親が「茫然と立ち尽くす先生の姿が、子どもが亡くなったことと同じくらい強く印象に残っている」と言った。人間は生きた年数が長くなればなるほど、共感できる幅が広がってくる。若い時の、ただ立ち尽くすしかできなかった自分を、幅が狭い分、思いは深く純粋だったのではないかと振り返る。その時々のありのままの自分でいい。だから涙が出れば泣く。それでいいと思っている。

さて、自分の発表はどうだったか?

人々の視線と目の前のカウントダウンタイマーにせかされ、早口で間違えずに話しきることでいっぱいだった。顔をあげて聴衆の反応を見る余裕など全くなく、質疑応答もなく、皆さんがどう受け取ってくれたのか、終わった後に不安と物足りなさが残った。

他の口演、ポスター発表の印象は、大きな在宅への流れを感じたものの、「家に帰る」ということがゴールになっているように感じられ、「家に帰ればそれでいいのか?その先は?」あと一歩物足りない感じが残った。

3日のお休みをいただいてこの会に参加させていただき、ありがとうございました。

衰える一方だった脳細胞にとても良い刺激になったと感謝しています。鳥取砂丘も満喫できました。

次回は沖縄だそうです…。

看護師:三村和美